Доклад доктора филолог. наук О.А.Мудрака «Язык и тексты восточно-европейской руники», с которым он выступил в Институте востоковедения РАН, стал событием в среде археологов и лингвистов. В докладе была представлена расшифровка и перевод рунических надписей памятников, найденных на территории Восточной Европы – от Днепра и Кавказа до Поволжья. Прочтение этих надписей привело к неожиданным заключениям относительно языка бытового и официального письма живших на этой территории народов. Расшифровка выявила их близость к дигорскому варианту праосетинского языка и лишь отчасти — к нахским языкам.

Доклад доктора филолог. наук О.А.Мудрака «Язык и тексты восточно-европейской руники», с которым он выступил в Институте востоковедения РАН, стал событием в среде археологов и лингвистов. В докладе была представлена расшифровка и перевод рунических надписей памятников, найденных на территории Восточной Европы – от Днепра и Кавказа до Поволжья. Прочтение этих надписей привело к неожиданным заключениям относительно языка бытового и официального письма живших на этой территории народов. Расшифровка выявила их близость к дигорскому варианту праосетинского языка и лишь отчасти — к нахским языкам.

| Руны – это стиль письма, вырезанного на каменной поверхности, кости или керамике. В рунике используются символы специфической угловатой формы, пригодные для вырезания. Исходно понятие руническое письмо применялось к алфавиту древних германцев ( сI-II по XII век) , но впоследствии были обнаружены и другие аналогичные письменности, например, Тюркское руническое письмо. |

Как объяснил О.А.Мудрак, число рунических знаков ограничено, и они просты по форме, из-за того, что руника используется для письма на очень неудобном носителе – на камне. Как правило, везде присутствуют крестики, черточки, кружочки и т.д. Поэтому на первый взгляд все виды руники похожи друг на друга, хотя относятся к разным языкам.

Восточно-европейская руника – где и когда?

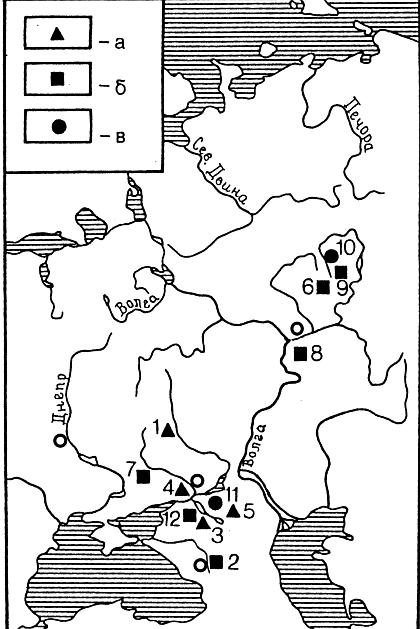

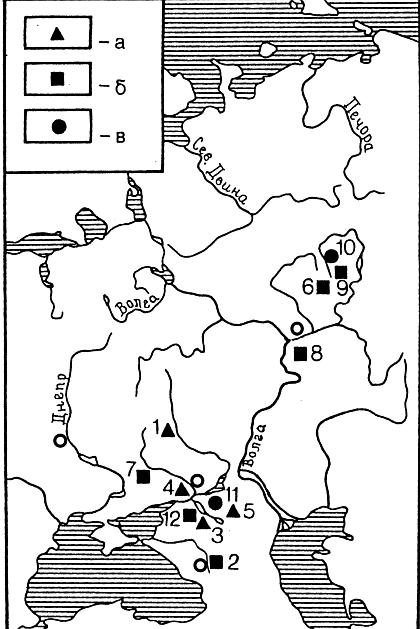

Восточно-европейская руника была распространена на территории, соответствующей границам Хазарского и Аварского каганатов. Временная граница памятников восточноевропейской руники – от VIII до XII веков. В соответствии с графическими особенностями, на территории Восточной Европы историк письма И.Л. Кызласов выделял три группы памятников данной рунической письменности: донское письмо, кубанское письмо, доно-кубанское письмо. Расположение этих трех видов памятников представлено на карте.

Рис.1. Размещение памятников степной рунической письменности на территории Восточной Европы: а – донское, б – кубанское, в – доно-кубанское письмо. 1 – Маяцкое городище, 2 – Хумаринское и Каракентское городища, катакомбные погребения, 3 – Сальск (условно, Сальск-Царицын), 4 – Новочеркасск (условно, ст. Кривянская), 5 – Кермен-Толга, 6 – Седьяр, 7 – Маяки, 8 – Биляр, 9 – Оношат, 10 – Афанасьево, 11 – Кировский могильник, 12 – Житковский могильник. |

Особенности языка

В представленном исследовании удалось определить звуковые соответствия знаков восточно-европейской руники и прочитать тексты, написанные этим письмом. Систематизация и ревизия образцов восточно-европейской руники последней трети I тысячелетия н.э. была проведена И.Л. Кызласовым. На опубликованных им материалах, в основном и проводились дешифровка, чтение и анализ рунических надписей.

Анализ восточно-европейских рунических надписей показывает, что их нельзя соотносить ни с азиатской (тюркской), ни со скандинавской руникой. Есть некоторые пересечения с образцами руники орхонского типа, которой пользовалось тюркоязычное население Центральной Азии и Сибири. Значительно больше пересечений отмечается с так называемым «секельским» венгерским письмом, имевшим хождение на территории Паннонии (регион Центральной Европы, включающий территорию современной Венгрии и соседних стран), в первой половине последнего тысячелетия. Секельское письмо, объясняет О.А.Мудрак, это — тайнопись, воинское письмо, в XVI-XVII веках, во времена Османской империи, она использовалась для передачи секретных сведений.

Оказалось, что подавляющее большинство (95%) рунических надписей написано на языке, очень близком к праосетинскому. Осетинский язык – это отдельная ветвь внутри иранской языковой группы. В осетинском языке существуют два отличающихся диалекта – иронский и дигорский, которые некоторые специалисты считают отдельными языками. Выяснилось, что в памятниках восточно-европейской руники представлены лексика, морфология и фонетика, чрезвычайно близкие к норме дигорского языка. Язык надписей отражает сложившуюся новую морфологию осетинского языка и освоенные этим языком кавказизмы. Небольшая часть надписей близка к нахским языкам (еще до распада их на чеченский и ингушский).

Главная неожиданность для специалистов заключалась в том, что в прочитанных рунических надписях не встретилось ни одного тюркизма.

Восточно-европейская руника встречается на легендах монет, деловом письме и при чеканке надписей для высшего сословия.

Примеры расшифрованных рунических надписей

Надпись К7 (Хумаринское-8, на песчаниковом блоке, вторично использованном при строительстве крепостной стены, уничтожено до прибытия специалистов)

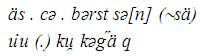

Расшифровка:

Перевод: Это – несчастье, прощающее (все) обиды [= беда есть с прощением обид ]. Плачь рыдая.

аsä-wäʒä ‘обида’, где – wäʒä ‘высказывание’; -cäpostp. ‘вместе‘; barst ‘прощение’; son ‘[враг]; беда, несчастье’ или sägen/acc. ‘их‘; ирон. wɨ 3sg. pres. (<*uj); ko 2 sg. imper. От käwun ‘плакать’, -ga показатель усиления побуждения, также показатель деепричастия, здесь, — деепричастие kogä. В конце прорисован круг (= “q”) трехосной свастики с лучами, загнутыми против часовой стрелки.

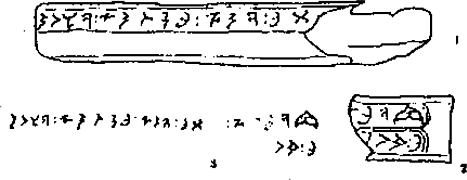

Надпись К1 (Седьяр на Вятке), на вертикальной ручке серебряного кувшина.

Расшифровка:

Перевод: Если (= когда) … хлюпая … пробу берешь, то (для этого) есть трубочка для отсасывания.

läg: ‘хлюп‘ или läkerä ‘жижа‘; ʁästä ‘проба, отведывание’; esun ‘брать‘; -is 2sg. pres.; ku‘когда (союз)‘; gotosi ‘рожок с обрезанным концом, служащий для отсасывания крови’; ирон. wɨ 3sg. pres. (< *uj) ‘есть, быть’. Начало второй строки, несомненно, является продолжением первой. Пример привития нравов соблюдения культуры поглощения пищи.

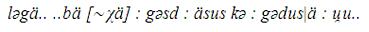

Надпись ДК 3 (Кирово у Маныча) на роговой накладке боевого лука.

Расшифровка и перевод:

bagäraχkänun ‘подстрелить, выстрелить’.

Выводы:

— Итак, впервые было показано, что в основной массе памятников язык восточно-европейской руники является наиболее близким к осетинскому с ярко выраженными чертами «дигорского» диалекта, как в фонетике и грамматике, так и в лексике.

— Меньшая часть памятников близка к протонахскому языку, и таким образом, это первое свидетельство письменой фиксации нахского (чечено-ингушского) языка.

— Судя по расшифрованным надписям, грамотой владели: высшее сословие, воинское сословие (об этом говорят надписи, оставленные в воинском гарнизоне), мастеровые (об этом говорят надписи на хозяйственных предметах и посуде), женщины (именно для них предназначались надписи на горшках и другой посуде).

— По-видимому, это был язык делопроизводства на территории Хазарского каганата. Убедительным доказательством являются надписи на монетах. Попутно стоит отметить, что наименование Хазар использовалось в качестве названия государственного объединения и как сопряженный с человеком термин, который может быть как этническим, так и социальным.

— Что было основным носителем письма для надписей восточно-европейской руники, пока остается неясным.

— В будущем, возможно, удастся уточнить правила орфографии и выявить школы – центры обучения языку.

— Таким образом, в иранской языковой группе обнаружен еще один старописьменный язык.

Источник: Генофонд.рф

Доклад доктора филолог. наук О.А.Мудрака «Язык и тексты восточно-европейской руники», с которым он выступил в Институте востоковедения РАН, стал событием в среде археологов и лингвистов. В докладе была представлена расшифровка и перевод рунических надписей памятников, найденных на территории Восточной Европы – от Днепра и Кавказа до Поволжья. Прочтение этих надписей привело к неожиданным заключениям относительно языка бытового и официального письма живших на этой территории народов. Расшифровка выявила их близость к дигорскому варианту праосетинского языка и лишь отчасти — к нахским языкам.

Доклад доктора филолог. наук О.А.Мудрака «Язык и тексты восточно-европейской руники», с которым он выступил в Институте востоковедения РАН, стал событием в среде археологов и лингвистов. В докладе была представлена расшифровка и перевод рунических надписей памятников, найденных на территории Восточной Европы – от Днепра и Кавказа до Поволжья. Прочтение этих надписей привело к неожиданным заключениям относительно языка бытового и официального письма живших на этой территории народов. Расшифровка выявила их близость к дигорскому варианту праосетинского языка и лишь отчасти — к нахским языкам.